6年生が昔遊び…?

朝夕の風が、肌寒く感じられる季節になりました。

厳しい暑さが続く時期は、晴れていても熱中症アラートが出ることがあるので、外で遊べないことが多くありました。

でも、今は休み時間になるとあちこちから元気な子供達の声が聞こえます。

そんな中、6年生の学年フロアは連日大盛り上がり!

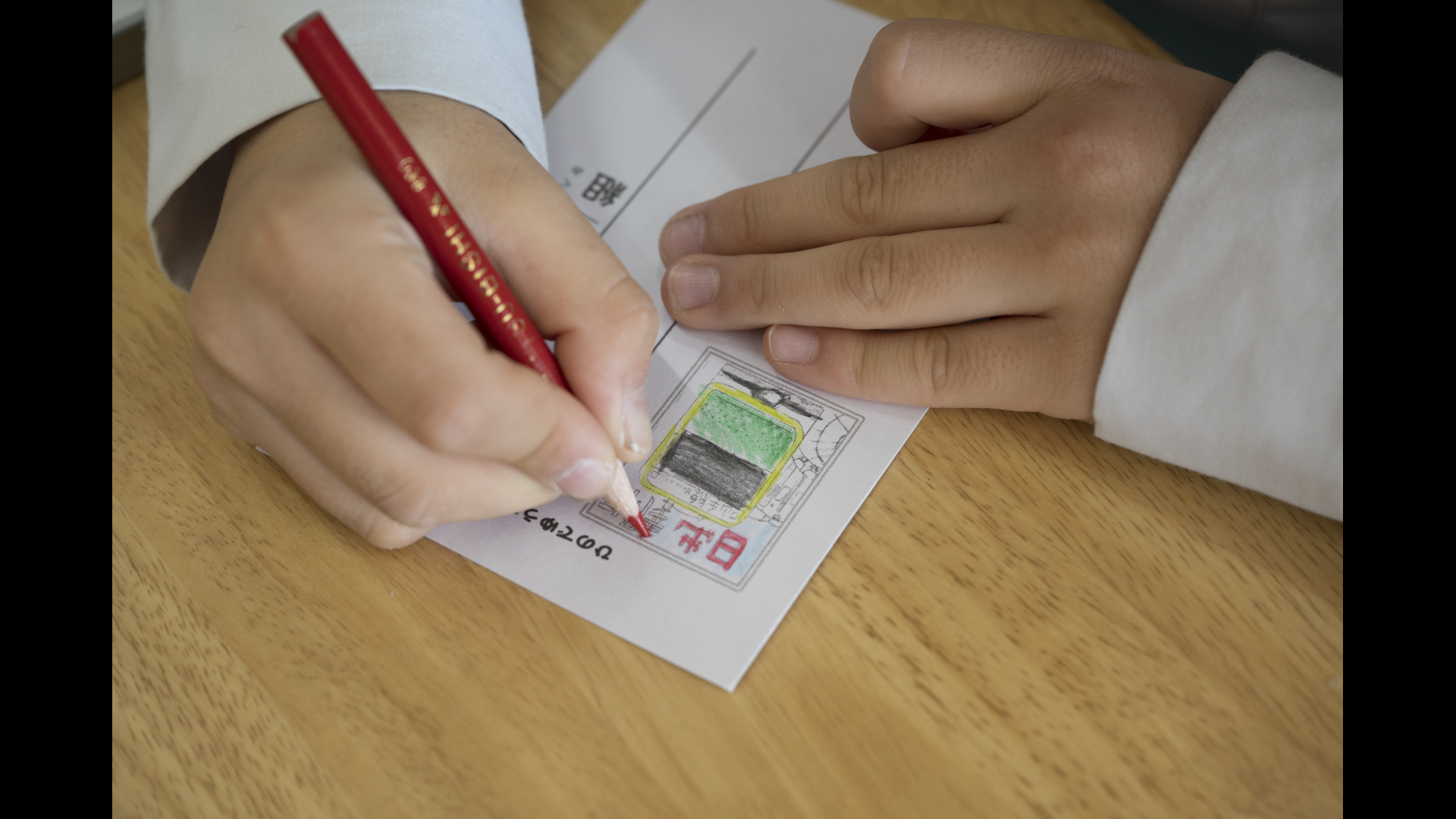

コモンスペースでは、クラスの垣根を越えてみんなで『昔遊び』をして楽しんでいました。

なぜ、6年生が昔遊びをしているのでしょう。

6年生では、国語の物語文『模型のまち』の学習を進めています。

『模型のまち』とは、1945年8月6日に広島に投下された原子爆弾を題材にしている戦争文学です。

現代社会を生きる小学6年生の主人公が、広島の小学校に転校したことを機に、それまで遠い意識の中にあった戦争を自分ごととしてとらえるようになる様子が様々な表現技法により読み取れます。

この作品には、主人公の心情変化に影響を与える仕掛けがいくつかあります。その1つが、ビー玉です。

作中には、『ラムネッチン』という当時の遊びが出てきます。

授業中、「みんなは、ラムネッチンをしたことはある?」と尋ねると、

「ないです!そもそもラムネッチンって何ですか?」と、答える子供達。

「ビー玉遊びの呼び名だよ。そもそも、ビー玉遊びをした経験はあるかな?」

「ビー玉は知っているけれど、ビー玉で遊んだことはないなぁ…。」

「じゃあ、実際に『ラムネッチン』や当時の子供達が遊んでいた昔遊びで遊んでみよう!」

その時代の遊びを体験することで、その当時の様子や主人公の気持ちを深く考えるヒントになることがあります。

実際に、子供達は『ラムネッチン』を通して、休み時間には友達と楽しく遊び、

「先生!見て!こんなにビー玉がとれたよ!」

「また、次に休み時間にもやろうね!」

「次は絶対に勝つからね!」

と、話しています。

その光景は、80年前に広島にいた子供達も同じこと。

また明日、みんなで当たり前のように会い、遊べるに日常が続くと思っていた。

でも、一瞬にして全てが破壊された。

主人公は、ビー玉を通して戦争により当たり前の日常が奪われてしまう残酷さを味わいます。

「またね!」

そう言い合える友達がいて、当たり前のように明日がくるこの毎日こそが『平和』であること。

それは尊く、決して脅かされてはならないこと。

子供達には、この教材を通して多くの気づきと学びを得てもらえたらと思います。