11/14(金)、本校で「第36回千葉県私学教育研修集会 地歴公民科研修会」が行われました。千葉県の私立高校では年に1回、各校持ち回りで教科別研修会を開催しています。

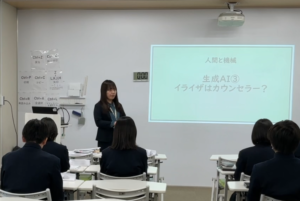

今回は、人間と機械(倫理)も研究授業を実施しました。

学校設定科目「人間と機械(倫理)」では、哲学・心理学・宗教、そして情報科の学びを横断しながら、「人間とは何か」「機械とどのように共に生きるのか」という問いを扱っています。今回はその第3時として、「AIはカウンセラーになり得るのか?」をテーマに授業を行いました。これまでの授業に関する詳細は、授業サイトを参考にしてください。

・指導案

・スライド

(授業前半) 1960年代と現代をつなぐ“AI相談”の歴史

授業ではまず、1960年代に登場した対話型プログラム《イライザ》を取り上げました(参考図書:「機械より人間らしくなれるか?」)。イライザは極めて単純な仕組みで動くにもかかわらず、当時の利用者は深く対話に入り込み、「本当に気持ちをわかってくれる」と感じるほど強い影響を受けたと記録されています。続いて、現代の生成AIに関する電通の調査を示し、最新のAIが親友や家族と同じ、あるいはそれ以上に“相談しやすい相手”として受け止められていることを紹介しました。そのうえで生徒たちに「自分ならAIに悩みを話すか?」という視点から意見を交わしてもらいました。

ディスカッションの際には、トーキングスティックとして「ぬいぐるみ」を用いています。「ぬいぐるみ」を活用したディスカッションは情報Ⅰの授業で始めたもので、話しやすい環境づくりに作用しています(詳細は河合塾による情報Ⅰ取材記事の中ほど)。

生徒からは、「共感がほしいだけならAIでも十分」「AIのほうが守秘義務が明確」「初対面のカウセンラーよりAIのほうが自分を理解している気がする」といった肯定的意見から、「愚痴は聞いて欲しい時こそ人間かもしれない」という感覚まで、幅広い考えが示されました。

さらに授業では、2025年に話題となった「#keep4o」問題も扱いました。ChatGPTのモデル変更をきっかけに、多くのユーザーが従来モデルの“温かさ”や“親しみやすさ”の喪失を惜しみ、存続を求めた出来事です。この議論は、イライザの時代に起こった議論と本質的に同じものだと考えられます。AIとの関わり方をめぐる悩みや問いかけが50年の時を経て繰り返された事実は、AI の問題が決して近年だけの話ではないという視点を、生徒たちに実感してもらう機会となりました。

(授業後半) 先哲の思想と生成AI時代への「問い」

授業の後半では、これまで学んできた哲学・倫理・宗教の知見を踏まえ、「生成AIを相談相手にすること」をどのように解釈できるのかを整理しました。功利主義や認知心理学の立場からは“AI相談を肯定する理由”を示せる一方、カントの義務論やハンナ・アーレント、実存主義の立場からは“人間らしさの喪失”“思考を手放す危険性”といった否定的な見解を示せそうです。

こうした思想の整理を受けて、授業の締めくくりとして「では自分なら、生成AI時代にどんな問いを立てたいか?」というディスカッションを行いました。問いを立てることは、生成AI時代において最も人間らしい営みの一つであり、本科目が大切にしている学びでもあります。

生徒たちからは、次のような多彩な問いが挙がりました。

人間関係に関する問い

「AIで“友達”は増やせるのか?」「AIとの会話は子どもの性格形成に影響するのか?」 「AIだけで“家族”と呼べるものはつくれるのか?」社会・政治の問い

「AIは国家運営や裁判などの公的判断を担えるのか?」 「AIを前提とした新しい法律・憲法が必要なのでは?」 「政治のセカンドオピニオンとしてAIを使えるか?」人間の主体性・仕事に関する問い

「AIは状況を読み取り“主体性”を持てるのか?」「AIができる仕事と、人間にしかできない仕事の違いは何か?」

次回の授業では、この日生まれた問いの中から全員投票でテーマを選び、さらに議論を深めていく予定です。