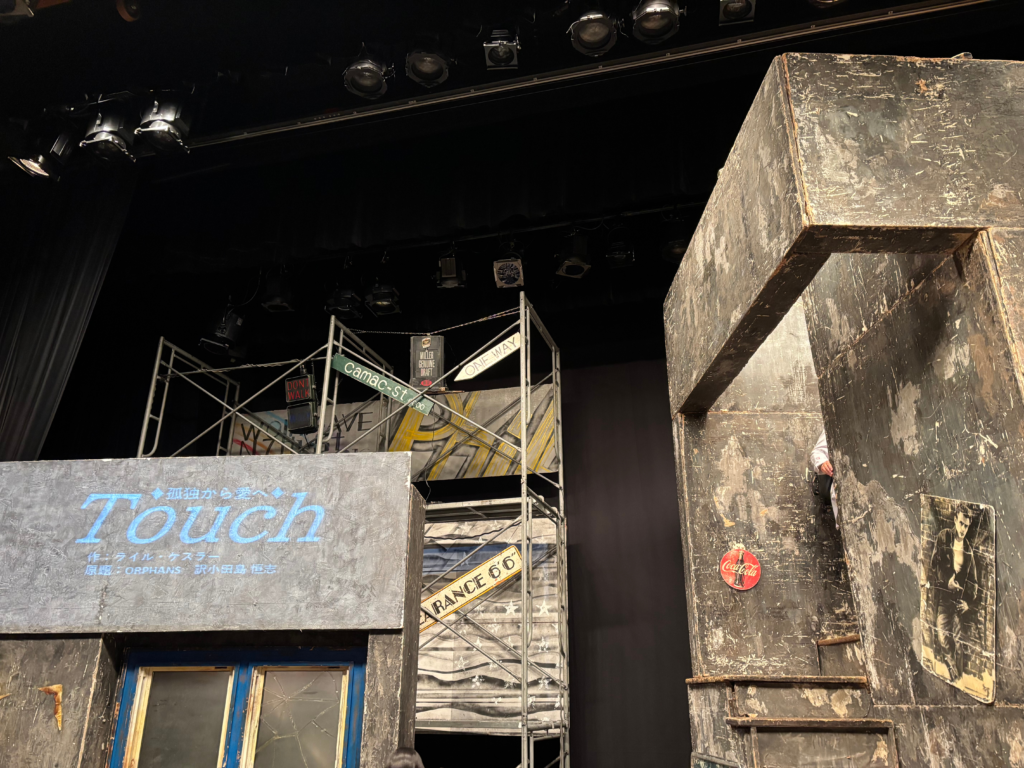

バリアフリー演劇「Touch」を観劇しました。

学習クラブ「コミュニケーション・ディベート」の拡大企画として、東京演劇集団「風」のバリアフリー演劇「Touch」を観劇しました。

コミュニケーション・ディベートについては、下の朝日新聞DIALOGの記事を参照してください。

参加者は、日出学園の高校生と教員と卒業生です。

観劇に先立って、参加者は下の事前資料を見てから当日を迎えました。

事前資料

当日は開演前に、劇団の方々から舞台についての説明をしていただきました。

「Touch」を観劇したあとには、出演者の方々とお話しする機会もありました。

そして後日、劇団の佐藤勇太さんに感想と質問をお送りし、佐藤さんから回答をいただくという交流も行いました。

感想・質問と回答の一部を載せます。

舞台説明や手話通訳、字幕、音声説明などが入る舞台は初めてで、正直に言うと見る前は違和感があるんじゃないか、とか演劇に入り込みにくくなるのでは、と思っていた。

実際は、すぐに慣れて違和感は全くなかった。手話通訳も、手話通訳という役で物語の中に溶け込んでいて不思議な感覚。物語の本筋には出てこないけどそこにいなくてはならない主要人物かのような存在感があった。字幕があることで役者さんのセリフがスッと入ってくるし、音声説明は朗読劇のようで心地よかった。バリアフリーというのは、障害がある人でも楽しめるというイメージだったが、障害の有無関係なく誰であろうと楽しめるというのが本来の意味なのだと体感することができた。

一方で、どんな人でも楽しめるような仕組みを作るのは容易なことではないだろうとも感じた。恥ずかしながら、事前に登場人物の服装や舞台の説明をしたり、見学を自由にできるようにすることで目が見えない人にもイメージが湧くようにしていることを説明されるまで思い当たらなかった。きっと他にも当事者にしか知り得ないニーズがあったり、演劇を続けていく中で変わっていったことがあるのではないか思い、今の形になるまでどのような試行錯誤があったのか聞いてみたいと思った。

Q.バリアフリー演劇の可能性と難しさについて教えてください。

A.バリアフリー演劇の可能性については、まだまだ広がっていくと思います。いわゆる「障がい」ということだけではなく、世の中にはほかにもいろんな「バリア」があると思うからです。そのまだ見ぬバリアをどうしたらなくして、一緒に楽しめるか、課題は尽きないような気がしています。難しさというと、ひとつは「こういうサポートをすれば間違いない。」ということがないことでしょうか。もちろん、舞台手話通訳、字幕、音声ガイドと必ず入るものはありますが、その日その日の観に来たお客さんによって、何が起こるかわからないので、臨機応変に動かなければいけない。そこは難しいし楽しいところだと思います。あとは、「やってあげてる」とか「自分たちがいいことをしてる」という意識に持って行かれないことです。一緒に楽しめることを常に意識しています。

今回は感動と学びの大きいイベントとなりました。

佐藤さんをはじめ、東京演劇集団「風」の皆さんありがとうございました。

これからも様々なテーマでコミュニケーション・ディベートしていきます!